インターネット犯罪

裁判紛争調査機関(福岡県公安委員会第90070018号)では、インターネットにおける著作権や名誉毀損に関する調査を行っています。

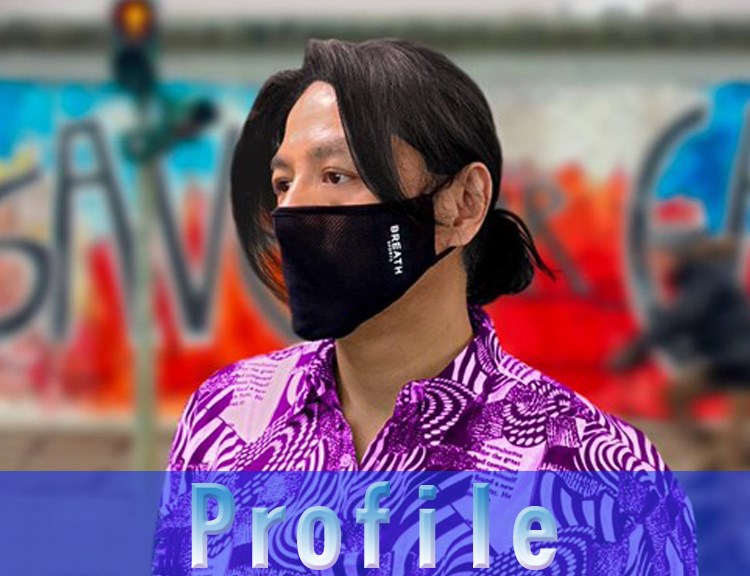

代表である高木淳也は、可能な限り弁護士に依頼せず、必要に応じて本人訴訟によって行政訴訟、著作権侵害、名誉毀損に関する情報収集および対策を実施しています。これらの取り組みは、法的手続きの迅速化と費用負担の軽減を目的としています。

本人訴訟とは、弁護士を介さずに自ら裁判手続きを行う方法であり、高木氏は弁護士法第72条に抵触しない範囲で活動しています。

この法律は弁護士資格がない者による法律業務の提供を禁止していますが、弊社では調査や証拠収集など合法的な範囲内で対応しています。

これらの活動は、特にインターネット上で発生する著作権侵害や名誉毀損などの問題解決において重要な役割を果たしており、被害者が迅速かつ効率的に権利回復できるよう支援しています。

著作権侵害について

著作権に関しては、著作権法第23条に基づき、著作物を公衆送信(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)する行為など、インターネット上の違法行為を調査し、日付確定を行った証拠収集を実施しています。

著作権侵害罪は親告罪(第123条第1項)であるため、著作権を「故意」に侵害した者に対して告訴が必要です。この「故意」とは、侵害行為が意図的であることが条件となります。罰則としては、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」(第119条)が科される可能性があります。また、民事では損害賠償請求が対象となります。

キュレーションサイト(まとめサイト)については、著作者が意図的にping送信した写真や記事内容をAPIを利用して掲載する行為について、引用とは言い難いケースが多く、状況によっては違法と判断され、告発対象となる場合があります。

この場合、公衆送信権や送信可能化権の侵害が問題となる可能性があります。

名誉毀損について

名誉毀損の法律上の定義は、「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」とされています。

インターネット上の書き込みで名誉毀損が成立する場合、不特定または多数人が閲覧可能であり、具体的な事実が記載されていることが条件です。

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金」です。

また民事では損害賠償請求も可能であり、その額は被害内容や影響度によって異なります。法改正情報2025年4月1日より、「プロバイダ責任制限法」が

「情報流通プラットフォーム対処法」へと改正されました。

この改正では、大規模プラットフォーム事業者に対し、投稿削除基準の策定や公表義務が課されるなど、新たな規制が設けられています。

また、侮辱罪についても2022年7月7日に法定刑が引き上げられ、「1年以下の懲役または禁錮または30万円以下の罰金または拘留または科料」となりました。これにより、公訴時効期間が従来の1年から3年へ延長され、捜査や提訴がより迅速かつ効果的に進むようになっています。

さらに、「ストーカー規制法」の改正ではネット上での付きまとい行為も規制対象となり、非親告罪化されました。この背景にはインターネット上で被害者への執拗な嫌がらせ行為が増加していることがあります。罰則も「懲役6月以下・罰金50万円以下」から「懲役1年以下・罰金100万円以下」に引き上げられています。

弊社の対応

プロバイダの特定

全てのSNSを対象としたプロバイダの特定と日付を確定するキャプチャー作業を行います。

プロバイダへ発信者開示請求

全ての証拠を添え、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者開示請求を行います。

拒否の場合

犯行を行った者に確認が行われます。以前ほど酷くはありませんが、プロバイダが積極的に開示することはありません。

ログ取りは完了しているので

この時点で返答があれば、プロバイダはログの確認を行っていることになります。

相手の確認が取れている訳ですから、ログの保存を依頼することも重要です。

裁判所へ

当然ながら、最初からプロバイダを介さず裁判所において発信者開示請求を行うことも可能です。

証拠さえ揃っていれば、殆どの場合開示してくれます。

この時点で、プロバイダに対し、プロバイダ責任制限法に基づき送信防止措置を講じ、削除して貰うことが重要です。

発信者開示請求及び削除願い

プロバイダが削除できない理由がある場合、仮削除命令を裁判所に請求します。

海外に本拠地を置いている法人が管理する掲示板等も手続きの流れは変わりません。

犯行特定

刑事告訴及び民事訴訟へ

上記は告発までの大まかな手順です。弊社が行う作業は、証拠収集(調査)までであり、弁護士法第72条に抵触する行為は一切行っておりません。

この法律は弁護士資格を持たない者が法律業務を行うことを禁止していますが、弊社では調査業務のみを担当し、法的手続きについては弁護士への依頼を推奨しています。

芸能人の権利保護について

芸能人の場合、パブリシティ権や著作隣接権を有しているため、これらの権利を主張した裁判では勝訴している判例が多数あります。これらの権利は著名人の名前や肖像が商業的価値を持つことから保護されるものです。

名誉毀損に関する判例

名誉毀損については、平成25年9月6日に東京高等裁判所が「ネット転載」による名誉毀損を認めた判例があります。

この事案では、一審(東京地裁)が以下のような判断を示しました。

「既に公開されている情報を転載しただけでは、社会的評価を低下させたとは言えない」として名誉毀損の成立を否定。

しかし、高裁ではこの地裁判決が覆されました。高裁は次のように判断しています。

「転載によって情報が拡散され、原告の社会的評価がさらに低下した」として名誉毀損が成立すると認定。この判決は、「Yahoo!掲示板」に書き込まれた中傷記事が匿名で「2ちゃんねる」に転載された事案でした。

このような場合にはまずプロバイダを特定し、その行為が法律上告発可能かどうか確認する必要があります。また、このような判決が下された事案では、匿名性を利用した悪質な行為に対して厳罰が科されています。

インターネット上の転載と名誉毀損

インターネットニュースや雑誌の記事であっても、「転載」し、それが名誉毀損となる内容であれば、公衆送信することは許されません。著作権法上の「引用」とは異なり、大元の記事自体が名誉毀損に該当する場合もあります。この原則はキュレーションサイト(まとめサイト)にも適用される可能性があります。

さらに、判例によれば発信者情報開示請求はプロバイダ側が拒否しても裁判所によって開示命令が出されるケースがあります。この手続きには迅速かつ適切な証拠収集が不可欠です。

警察対応への注意点

弊社には、「警察が動いてくれない」という相談が寄せられることがあります。確かに警察対応には課題も見られますが、その背景には以下のような理由があります。

●証拠不十分

●民事不介入という原則等

しかしながら、警察法第2条では、「警察は個人の生命、身体および財産の保護に努める」と規定されています。犯罪予防や捜査への対応は警察の責務であり、不十分な対応には改善が求められます。

もし対応が不適切だと感じた場合には、警察法第79条に基づき都道府県公安委員会へ苦情申し出を行うことも可能です。この際には毅然とした態度で臨むことが重要です。

ただし、一部の警察官による対応不足であっても、警察全体としては努力と法適合性を重視した活動を行っています。一部の対応に落胆せず、公正な手続きで問題解決を図りましょう。

特定人物の犯行の保存

弊社が記録している名誉毀損や著作権侵害などの事案では、嫌がらせやねたみに基づく犯行が多く見られます。これらの行為には社会的適応力に欠ける人物によるものが目立ちます。

特定した人物については、犯行を繰り返す可能性が高いと記録されており、同一人物である可能性も高いことが確認されています。

このような場合、発信者開示請求を根気強く行い、特定者の情報を保存します。その後、有効期間内で記録を継続し、悪質性を含めた証拠を収集した上で刑事告訴へと進めます。

発信者開示請求はプロバイダ責任制限法(現:情報流通プラットフォーム対処法)に基づき実施される手続きであり、裁判所による命令が必要となる場合もあります。弊社では、この手続きが円滑に進むよう証拠収集を徹底しています。

弊社としては、匿名性を利用した悪質な犯行には厳正な対応が必要であると考えています。これらの行為に対して実刑判決が下されることで、インターネット上の犯罪抑止につながることを切に願っています。